現場報導》對世界無話可說的時候——王志元×孫梓評對談《惡意的郵差》

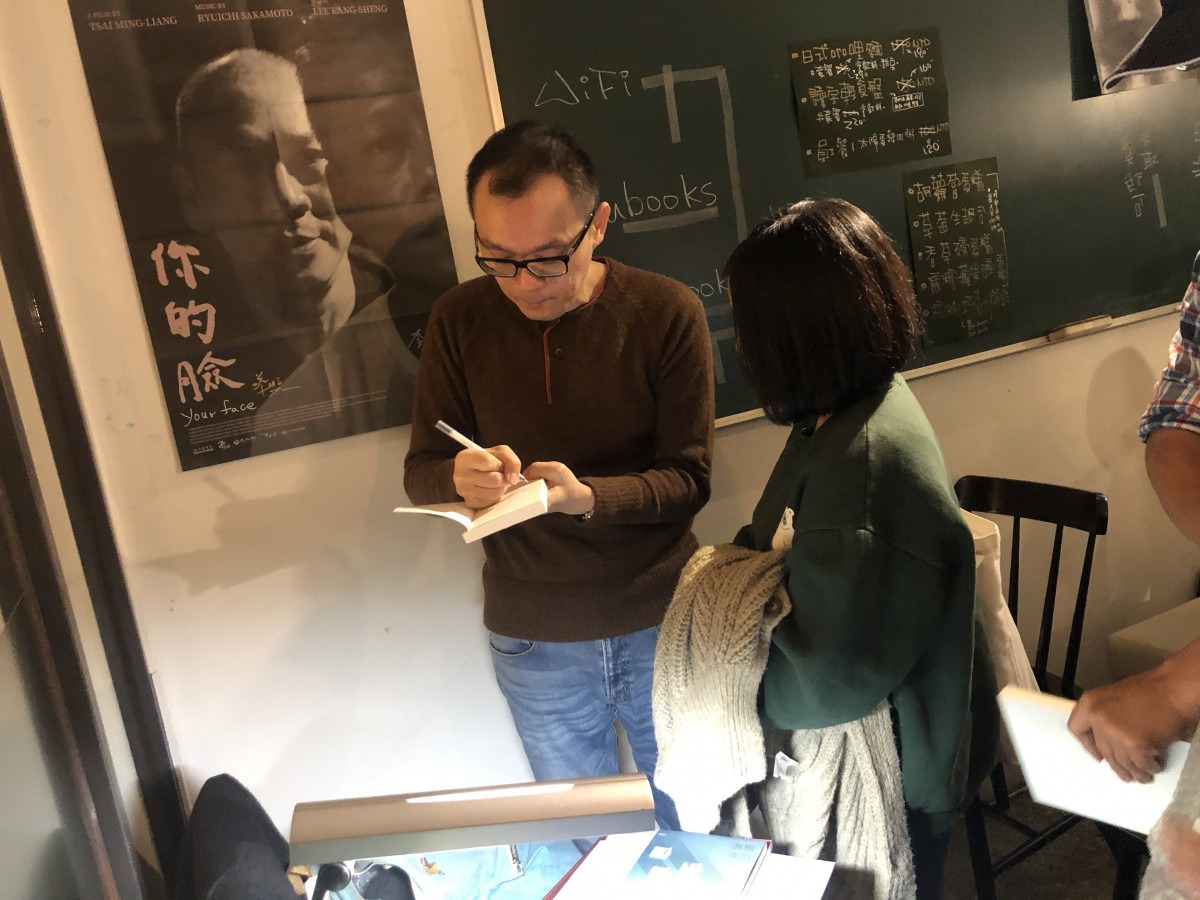

《葬禮》出版於2011年,時隔九年多,王志元再度推出新詩集,特邀詩人、《自由副刊》主編孫梓評,以「敬被我們刪去的句子――用清晰的世界換一個沉默的詩人」為題,於2019年12月7日午後,在讀字書店,進行對談。

▉詩人是不可捉摸的

座談由讀字書店店長郭正偉開場,「《葬禮》是一本關於父親、生活種種事物乃至於許多遺憾,企圖使之完結的詩集,但又會一直讀到事情還沒有結束的感覺。」他同時也是《惡意的郵差》編輯,郭正偉說:「這些年看著王志元的各種經歷與變化,包含他太太做產檢時的焦慮,因為我跟他都有先天殘缺,很明白幼年會面臨到什麼樣的嚴厲狀況。而這些詩就像記憶所留下的標本,或者說是王志元給女兒的路標。」

王志元毫不避諱地講:「我是唇顎裂患者,產檢時爆焦慮,因為有百分之五小孩會遺傳到我。」他也直承,討厭聽到自己的聲音,所以不喜歡朗讀詩作――因為詩歌脫離不開聲音,既然有理想的讀者,也就該有理想的聲音。旋即他談起邀孫梓評對談,對己身的重大意義,「父親離開後,我在宜蘭服替代役,經常思考父親的事,失眠時就寫詩。《自由副刊》留用我滿多詩作,孫梓評雖然是我學長,但我們完全不認識。後來《葬禮》出版,向他邀序,他也樂於成全。」

被郭正偉稱為所有文青的偶像的孫梓評,先是表示自己很久沒有參加形式這樣親密的座談,感覺頗為害羞。隨後他認真地講道:「當初的序,我偏重於現代主義去談王志元冷靜節制準確的表達。最近又重讀《葬禮》,其實裡面已經有多種的詩歌面孔出現,他可以同時掌握多樣性聲音、腔調。」孫梓評說起一件小趣事,他將〈只活一日的愛人〉的內容貼給作家李桐豪看,後者驚嘆真美,問是哪一位詩人寫的?孫梓評回覆姓名後,李桐豪捎來三個驚嘆號。孫梓評輕柔地說:「這樣細膩情感出自於王志元,不覺得很違和嗎?」現場讀者與本尊王志元皆放聲大笑。

「所以說,詩人是不可捉摸的,他的詩歌跟本人可以截然不同。」孫梓評如此結語,「在詩歌中,詩人能夠將那些自我未曾露出的部分,予以展現。如果各位讀《葬禮》,執著於將第一人稱與作者等同,也就不免會有困惑。」

王志元最初是寫小說,到研究所,「覺得小說寫不贏別人,所以我的策略就是換成寫詩。」王志元眼底都是笑。而敘事者不等於作者的寫法,在當年臺灣詩歌較少見,他乃將小說的方法放進詩歌,分段如設章節,也有動作與對白。王志元想要化身為不同的敘事者,像是多重變身,讓自己在各樣的偽裝,如媽媽、小女生或爸爸,透過身份的轉換,感受自身的情感,凝望脆弱時刻或陰柔的部分。

「人生只有一個,角色扮演能夠體驗自己不能經歷的人生,對那時候的我來說,非常迷人。」但後來王志元對此類人生扮演的書寫方法,變得有所顧忌,主要是他擔任過人物專訪記者,訪問過會被稱為臺灣之光的大人物,抑或擁有複雜故事的市井小民。王志元沉聲說:「我發現,任意揣想他者的身世與情感,以及為弱勢代言等,都是危險的,而《葬禮》就踩在線上。」

孫梓評寫詩時,不會有角色扮演的問題,這方面的欲求都會在小說裡完成,「詩歌裡的第一人稱就等於我,或者是我裡面的我。」但他確實有感於王志元的疑慮,孫梓評強調:「扮演與代言並不相同,尤其交替為路邊饑寒交迫者、野狗、難民的嘗試,確實比較幽微,不但要在細節與話語上都有足夠的份量,讓演出不露餡,而且還得小心不讓代言變為蠻橫與暴力。」

他提起陳育虹《閃神》,最後是一首幾百行的組詩,名為〈一種藝術〉,孫梓評講:「她藉由化為原生動物、礦石、樹乃至於人世男女,對死是不是全然的死,進行更廣袤的思考,包含智慧與藝術能不能在輪迴中累積,所以她需要各種的扮演。」另外,由陳育虹翻譯的露伊絲.葛綠珂(Louise Glück)《野鳶尾》,亦透過花、植物作為第一人稱的視角,順帶說出人的故事。

▉人生複雜到無法置信

回望《葬禮》後,孫梓評談起《惡意的郵差》,他覺得王志元為此場講座寫的文字相當美:「身而為人,總有對世界無話可說的時候。詩,是心靈暫時的避難所,但如果連詩人都覺得人世太過清晰,連語言都無處可逃時,詩又該往哪裡去呢?」孫梓評聯想到被陳雋弘的《此刻是多麼值得放棄》,裡頭提及成為老師後,開始對世界無話可說,因為每天上課,似乎所有的訴說都是徒勞的,而寫詩如同像從影子回到真實。

在王志元的生命中,318太陽花運動是滿重要的時期,這些年下來,他不免要察覺各種社群上的議題領袖,皆以迫切的語言、直向而單一的姿態,呈現訴求,但起起落落,各種崛起與打臉也層出不窮,「問題不在於說服或改變誰,而是有沒有辦法懇切溝通。現在,不是我想說話的時刻,至少我不想再急著說什麼。我的無話可說,是因為文學帶給我的體悟是,人生本來就很複雜、多面向,甚至複雜到你無法置信。」《惡意的郵差》即是王志元以現階段最合適自身的角度、方式和語言,寫他在場所見所感的種種。

孫梓評指出,《惡意的郵差》是一本內外都簡潔的詩集,不止詩歌風格如此,一般出版品常見的序和推薦文也都沒有,「這樣看來,序詩〈張弓〉就佔據相對重要的地位,特別是王志元寫到眼睛張開如同張弓,意象凌厲,具備武器感,而裡面提到的狩獵者處於疲憊緊張無法鬆懈的狀態,全然無法享受狩獵樂趣,非常的生活感。」

「出版是團隊合作,雖然這一次我滿任性的,但編輯郭正偉還是給了一些滿好的建議,譬如分成兩輯。」王志元認為郭正偉把主軸抓得精準,第一輯生活只能從不懂出發,他如何看待生活,而生活又是什麼;第二輯是總結自己沒有做好、還沒有說出口、錯過的東西,那是更為私人的部分。〈張弓〉移為序詩,也是郭正偉的提議,王志元講:「我為什麼同意,是因為以前覺得萬事萬物我都能命名,抓到什麼可以獵殺什麼,對詩歌技藝算滿有自信。但到了這會兒,我意識到這種本事根本在殺生,我真的累了,於是狩獵的行動變得非常倦怠。」王志元真摯地分享創作心態。

孫梓評也注意《葬禮》到《惡意的郵差》照片量的銳減。而今工作是專職攝影師,王志元解說:「第一張是西藏一望無際的雪地,有間房子,很空,也很安靜。第二張就是我的生活現場,女兒的遊戲區。這蘊含過去我對家庭的想像,到家庭成為現實的轉折與差異。」而由王志元太太蘇伊涵設計的書封,封面有很多信箱,裡面有手伸出來,書背裡則僅有一單獨信箱,看起來就像房子,同樣具備對家庭意義的探索與具象。

孫梓評說起《葬禮》中的〈十一首〉系列,語言的特色挺曖昧,猶如寫生,一張接著一張圖,比較沒有明顯的主題,「但同樣的風格到了《惡意的郵差》,人物與時代全部都跑出來了。在這樣人和人更緊密、消息傳遞更快的年代,不管是同溫層、臉書文化、互動關係與方式,我們面對時事的議題喧騰,往往沒有太多時間思考。王志元這本詩集則有深刻的、攸關時代的反思。」

寫〈十一首〉系列,王志元的確感覺到短詩更為迷人,但他以往沒有自信駕馭得很好,「但因為想寫給女兒看,至少要有勇敢姿態,所以就抱著挑戰看看的心情。」王志元買的第一本詩集是北島的《零度以上的風景》,「他之前的詩,呼告的力量強悍,但到這本,已經在國外流亡,詩風變得簡短幽長耐人尋味,讀了十分震撼。原來寫好一個句子,就能得到一個世界。」

此外,他也透露,寫抽象的短詩,他會放進關鍵字,提供連結,譬如警察、歷史等,這些都是他親身經歷過,但王志元不明確指定是哪一個事件或時刻。他提起村上春樹小說《挪威的森林》,前頭敘述日本全共鬥,後來那些人很多都進入資本主義大公司上班,「好像大部分人都只會記得後來的愛情故事,但卻忘了注意其實愛情也是理想的隱喻,特別是失落的感覺。我比較在意,大敘述的名詞能不能給人私我情感的共鳴。」

孫梓評分成兩個部分談以創作跟事件對話,一方面是用文字聲援,詩人即是在場者,有紀實運動本身的意味;另一方面則是,作品不立刻回應運動本身,但它變成生命的伏流,可能要費去好些年的時間,才能作為記憶、體驗,隔著距離回看。孫梓評肅然而語:「時代所有的事都息息相關,緊密摻在一起。我相信像《惡意的郵差》這樣能夠映射且提出反省的作品,會慢慢浮現。」

最後,王志元總結,《惡意的郵差》所展現的短詩樣貌,是他目前能夠達到的理想腔調,「我相信短句更能說服自己,而且抱女兒太累啦,短詩也比較適合。」讀者大笑之際,王志元動情地講:「人睡不著,真的會想寫詩。我記得念念從月子中心回家的第一個星期,真的是地獄。我抱著哭鬧一夜的女兒,站在13樓的落地窗,等待天亮。那時候,很多詩句就來了。」